« Corps à corps »

« Le corps est, pour le meilleur et pour le pire, l’image du monde ».

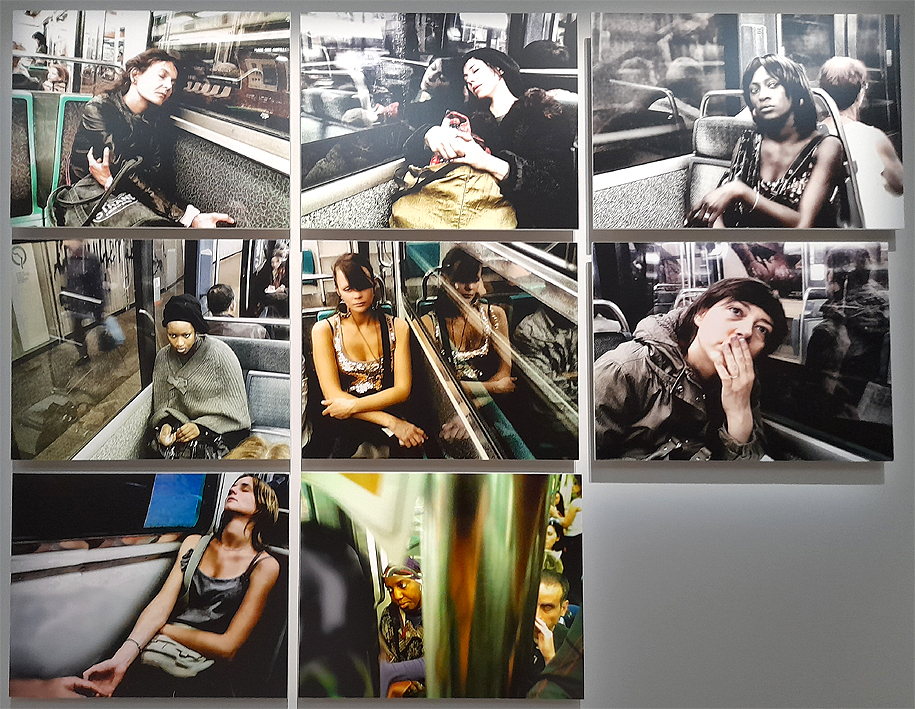

Cette citation, dont l’auteur est l’écrivain et photographe Nicolas Bouvier, si elle s’applique à l’art en général, pourrait signer l’exposition « Corps à corps » du Centre Pompidou à Paris. Avec l’objectif de sortir des schémas classiques ( le portrait, l’autoportrait, le nu ou encore la photographie dite « humaniste »), le parcours de l’exposition propose au visiteur d’autres critères pour interroger la photographie contemporaine. Cette approche repose sur deux fonds majeurs : celui du Musée national d’art moderne du Centre Pompidou, et celui, privée, du collectionneur et homme de cinéma Marin Karmitz. On sait comment ce dernier a accompagné Jean-Luc Godard dès les années soixante. Cette connivence a apporté au collectionneur une vision nouvelle sur le cinéma mais également sur la photographie : « Ma rencontre avec Godard a transformé ma vision du cinéma. Après l’IDHEC, à vingt et un ans, en 1962, j’ai été un de ses assistants. Avec lui, j’ai désappris tout ce que j’avais pu apprendre à l’école, il a tout déconstruit. Il ne connaissait rien à la technique. »

Désapprendre pourrait bien être le mot clef à prendre en compte dans ce « Corps à corps » entre la photographie et le spectateur.

Boltanski, Brassaï, Dorothea Lange, Annette Messager, SMITH, Paul Strand, Zanele Muholi sont autant de noms connus qui nous entraînent dans ce voyage dédié à une sélection qui échappe aux catégories classiques évoquées plus haut. Dans le même temps la relation à la photographie de ces noms célèbres s’avère fort différente selon les artistes.

Brassaï veut étonner avec les choses devenues banales et que l’on ne voit plus. Ainsi les chaises du Luxembourg sous la neige ou encore les sacs de sable à la Concorde deviennent des objets de poésie. « J’étais à la recherche de la poésie du brouillard qui transforme les choses, de la poésie de la nuit qui transforme la ville, de la poésie du temps qui transforme les êtres… ». Un autre photographe hongrois, absent de l’exposition, André Kertesz, aurait légitimement pu figurer avec ses oeuvres qui interrogent la photographie dans sa nature, dans sa capacité à sortir du sujet. La ville lui offrait de nouveaux points de vue quand il photographiait les ombres des passants depuis sa fenêtre. De même, son regard personnel sur les célèbres chaises du jardin des Tuileries, révélait les corps par leur absence.

Un autre cinéaste est sollicité pour ce questionnement sur l’image fixe : Chris Marker. Et c’est avec le cinéma que ce réalisateur, écrivain donne à la photo un statut particulier. Chris Marker reprend le principe de succession de photographies en séquences narratives pour l’adapter au cinéma, une voix off et la composition sur papier par un montage qui utilise les techniques cinématographiques classiques, comme le champ-contrechamp, les plans larges alternant avec les plans serrés, la transition fondue.

Les artistes plasticiens, tels Christian Boltanski et Annette Messager, ont fait de la photographie un matériau déterminant dans leur parcours. Constitué de dizaines d’images de parties du corps, « Mes voeux » d’Annette Messager présente une identité fragmentée qui se compose et se recompose à la manière d’un kaléidoscope. L’accumulation de photographies suspendues à des cordes longues et visibles, sorte d’ex voto contemporain, témoigne de ce corps à corps disséqué.

Existe-t-il une photographie au masculin et une autre au féminin ? Bien qu’absente de cette exposition, mes pensées vont à l’exceptionnelle Sabine Weiss pour son parcours dans la photographie. Son travail n’était pas conçu comme une photographie coup de poing mais avec le souci d’une approche bienveillante. Elle ne se livrait pas à une gesticulation voyante, armée d’une batterie d’appareils encombrants. Comme sa photographie, son geste restait discret, léger, respectueux de la scène observée. Sabine Weiss nous donnait le sentiment de réaliser son œuvre sur la pointe des pieds. Loin d’un corps à corps avec la photographie , Sabine Weiss proposait cette relation prévenante avec le corps des autres.

Corps à corps

6 sept. 2023 – 25 mars 2024

Centre Pompidou Paris